Las lunas pasaron lentas.

La cueva era refugio y mundo.

Los niños ya no temblaban al dormir.

El más pequeño comía mejor.

A veces reía.

Sus sonidos eran distintos a los del miedo.

Yo salía.

Pocas veces.

Nunca lejos.

Llevaba a uno de los pequeños conmigo.

Uno distinto cada vez.

Para buscar frutas.

Para bañarnos en el arroyo.

La primera vez que metí los pies en el agua, me miré reflejado.

Me vi… diferente.

No solo por fuera.

Mi cabeza pensaba mucho.

Saltaba de idea en idea.

De recuerdo en pregunta.

De miedo en memoria.

Nunca antes había pensado tanto.

Nunca antes había sentido así.

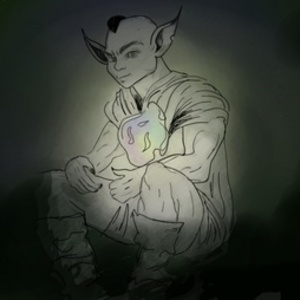

Me senté junto al agua.

Toqué mi pecho.

El corazón latía firme.

Pero había algo más.

No el miedo.

No el cansancio.

Era una vibración.

Silenciosa.

Constante.

—Estás aquí, ¿cierto? —susurré.

No hubo voz.

No palabras.

Pero lo sentí.

El calor en el pecho.

Como un abrazo desde dentro.

Pensé en la tribu.

En los cuerpos.

En los goblins.

En los slimes.

Cada uno tenía el suyo.

Siempre estaban juntos.

Pero en la aldea…

no vi ninguno.

Ni uno solo.

Entonces lo entendí.

El mío…

ya no está afuera.

Está en mí.

No solo se escondió.

Se fundió conmigo.

Él…

yo.

Y por eso seguía de pie.

Por eso pensaba.

Por eso podía seguir cuidando.

Inventando.

Soportando.

Nos volvimos uno.

Volví a la cueva con el niño.

Sus pies mojados, sus dedos sucios, pero su sonrisa tranquila.

Al entrar, los otros lo recibieron con abrazo.

Eran pequeños.

Pero sabían.

Y agradecían.

Les conté una historia esa noche.

Una suave.

De cuando un slime encontró una piedra brillante y la cuidó como si fuera su tesoro más preciado.

El más pequeño se durmió primero.

Luego, los otros.

Me senté en la entrada de la cueva.

Mirando hacia las plantas colgantes.

Más allá.

No había monstruos.

No había goblins.

Solo el bosque, y el murmullo leve del viento.

Entonces…

la lluvia.

Primero en gotas.

Luego en música.

Cayó sobre las hojas.

Sobre la tierra.

Sobre mi cara.

No fría.

No caliente.

Solo real.

Cerré los ojos.

Respiré hondo.

Y por primera vez desde aquel día…

no tuve miedo.

Comments (0)

See all