Pasaron lunas.

Muchas.

El agua del riachuelo cantaba cada mañana.

La luz de la grieta los despertaba, tibia, dorada.

La tierra en la cima de la montaña no era mucha…

pero era buena.

Los pequeños y yo la removimos con cuidado.

Sembramos semillas.

Esperamos.

Y crecieron.

Las plantas.

Los brotes.

Y nosotros también.

El más pequeño aprendió a usar sus dedos para plantar raíces.

Los otros dos aprendieron a regar, a proteger con piedras, a recoger frutas sin romperlas.

Y cuando las primeras frutas crecieron…

rieron.

Saltaron.

Se abrazaron.

Comieron con las manos sucias y las mejillas llenas.

Y por un momento…

la tribu seguía viva.

Cuando las cestas se llenaron por segunda vez, supe que había llegado el momento.

—Voy a salir —les dije una mañana—. Iré a la tribu.

Y buscaré con quién hablar. Con quién intercambiar.

Los pequeños no lloraron.

Ya no.

Sabían esperar.

Sabían confiar.

El camino de regreso fue largo. Y mis pasos eran pesados.

Cuando llegue…

Cenizas.

Fuego seco.

Silencio.

La aldea ya no tenía forma.

Solo memoria.

Camine entre los restos.

Recogí piedras.

Cuerdas.

Fragmentos.

Y también vi cuerpos.

Pocos.

Quemados.

Retorcidos.

Los enterré.

Uno por uno.

Cave con las manos.

Cubrí con ramas.

Y deje una flor sobre cada uno.

No lloré.

No podía.

Pero el corazón… me pesaba.

—Gracias —dije al final—. Seguimos vivos.

Pensé en volver…

pero algo me detuvo.

Trueque.

Había traído frutas.

Semillas secas.

Corteza dulce.

Quizás… si hubiera alguien cerca, querría intercambiar.

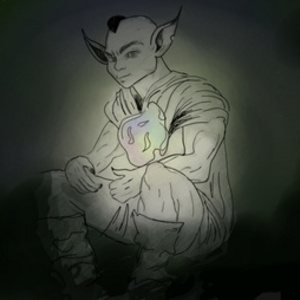

Entonces los sentí.

Voces.

Pasos.

Presencias.

Me escondí.

Los vio.

Goblins.

No como yo.

Más pequeños. Más delgados. Más... oscuros.

Sus ropas eran de cuero duro y plumas.

Llevaban cuchillos.

Se movían como sombras.

Con ojos que no pestañeaban.

Uno se detuvo.

Olfateó el aire.

—¿Otro?

—Está cerca.

Salí lentamente.

Sin levantar las manos, pero sin ocultarme.

—No vengo a atacar —dije—. Tengo comida. Cosas dulces.

Los goblins me rodearon, cuchillos en mano.

(Goom abrió su bolsa.

Sacó frutas pequeñas, con piel brillante.

Semillas.

Una raíz suave.)

El goblin que parecía el mayor se acercó.

Tomó una fruta.

La mordió.

—Dulce —dijo. Sin emoción.

Otro escupió una semilla.

—Come cosas suaves. Seguro no pelea.

—No vine a pelear —dije—. Vine a vivir.

Silencio.

El mayor lo miró de arriba abajo.

—No eres de cueva.

Ni de campo.

No hueles a caza.

¿De qué tribu?

—De ninguna —. De la mía.

Otro goblin más joven hurgó en mi bolsa.

—Tiene más. Buenas raíces. Servirían para conservar carne, para enfermo.

El mayor asintió.

—Dejaremos algo.

Uno de ellos fue hasta un arbusto cercano y regresó con una pequeña bolsa de cuero endurecido.

Dentro había cuerdas, un par de piedras para hacer chispa, y una daga usada, pero afilada.

La tiró a mis pies sin ceremonia.

—Trueque —dijo—. Toma y no hables más.

Me agache.

Tome la bolsa.

Revise el contenido.

No sonreí.

Pero asenti.

Era justo.

(Y entonces, cuando estaban por irse, Goom dio un paso.)

—Enséñenme —dije—.

Cómo se mueven.

Cómo se protegen.

Cómo no morir.

Los cuchillos no se bajaron.

Pero no se acercaron más.

—¿Por qué?

—Porque vi criaturas más grandes que ustedes.

Y tuve miedo.

El mismo miedo que siento ahora.

Y por eso…

quiero entender.

Para proteger.

El mayor inclinó la cabeza.

—Miedo que busca aprender…

es miedo fuerte.

Guardó su cuchillo.

—Síguenos.

Si no molestas, miras.

Y si ves con los ojos…

quizá aprendas algo antes de morir.

Asentí.

No como uno de ellos.

Sino como alguien que empieza a ser algo más.

Comments (0)

See all