No fue miedo lo que sentí.

No esta vez.

Fue ira.

Fría.

Silenciosa.

Aferrada al pecho como espina.

No temblé.

No dude.

No pensé.

Solamente salte.

El Okai ni siquiera se giró.

Orinaba contra un árbol.

Su garra de fuego descansaba en el suelo, lejos.

Su cuerpo relajado.

Su voz había dicho algo antes, suave, pero con la misma palabra de siempre:

—Okay… okay…

Siempre esa palabra.

Desde que otras tribus hablaban de ellos, los llamaban así.

Okais.

Porque nadie entendía sus lenguas…

pero todos escuchaban esa.

No le di tiempo de reaccionar.

Me deslicé como una sombra.

Cómo aprendí entre los goblins cuchillo.

Y con un movimiento rápido, silencioso, deslicé mi cuchillo por lo que creí era su cuello.

Lo sentí partir.

Tajo.

Calor.

Vida rota.

El Okai intentó gritar.

Pero ya era tarde.

Sus piernas fallaron.

Se desplomó.

El rojo brotó en silencio.

Rojo vivo.

Rojo como fuego bajo la piel.

Rojo que no dejaba de salir.

No lo quise mirar a los ojos.

No quería rostro.

No quería recuerdo.

Solo resultado.

Me agaché.

Revisé su cinturón.

Una bolsa con objetos brillantes.

Pequeñas piedras negras.

Una cuerda extraña.

Comida seca.

Una tela suave y limpia.

Y entonces ví las dos dagas.

Atadas a los costados.

De metal opaco.

Una con marcas en la hoja.

La otra más nueva.

Las tomé. Ambas.

Probé su peso.

Eran ligeras.

Rápidas.

Me servían.

Una sería para mi uso.

La otra… para cuando alguno de los pequeños estuviera listo.

Tomé todo lo útil.

Y desaparecí entre las hojas.

Corrí como una bestia entrenada.

Entre ramas, raíces y barro.

A ratos me arrastraba.

A ratos trepaba.

A ratos solo escuchaba.

Porque sabía:

Los Okais nunca andan solos.

Y no me equivocaba.

Desde una rama alta, ví.. a cuatro más.

Se acercaron al cuerpo.

Uno gritó en su idioma incomprensible.

Otro revisó el suelo.

Uno más recogió la garra de fuego.

El último miró el bosque.

Y todos se quedaron.

Alerta.

Firmes.

Buscando.

No me moví.

Ni respiré fuerte.

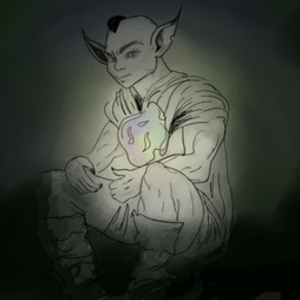

El slime en mi pecho era una piedra.

Tuve que esperar hasta que el sol se inclinó.

Hasta que la luz bajó y el sonido de los insectos volvió.

Y entonces… me fui.

No directo.

No rápido.

Tome rutas torcidas.

Crucé ríos.

Volví sobre mis pasos.

Pisé donde antes no pisaba.

Borré cada huella como si fuera mi nombre.

Pasaron lunas.

Dormí poco.

Comí menos.

No repetí escondite.

Intente no dejar olor.

Los Okais eran inteligentes.

Insistentes.

Como el fuego.

Si no se los apaga… lo consumen todo.

Y por eso, solo cuando estuve seguro…

volví.

La cueva olía a humo suave.

A fruta.

A vida.

Los niños corrieron al verme. Yo igual

Nos abrazamos.

Me gritaron. Y el más pequeño lloró.

Trate de no hablar.

Solo les di algunas cosas.

Una cuerda brillante.

Una comida nueva que sabía raro.

Una tela útil para cubrir el suelo.

Los niños lo miraron todo con ojos grandes.

Y aunque no dijeron nada…

sabían.

Sabían que allá afuera, algo había pasado.

Y que su guardián había vuelto diferente.

Esa noche…

comimos en silencio.

Y por primera vez en muchas lunas…

nadie contó historias.

Comments (0)

See all