Cuando terminamos de orar, comenzamos a cenar. No hay una palabra, ni un “¿cómo estás?” o un “¿qué tal?”. Solo un silencio heredado culturalmente. Mientras suenan las cucharas rozando los platos, me pregunto: ¿por qué tenemos que ocultar nuestras creencias? ¿Por qué tengo que ocultar mis gustos? Mi padre dice que la verdad hace más libre al hombre, ¿pero si es así, por qué mi verdad me encierra más?

Mis padres ocultan sus creencias del gobierno, y yo oculto la mía de ellos. Es irónico.

Al terminar de cenar, mi madre recoge los platos sucios de papilla junto con los vasos vacíos donde solía haber jugo de naranja. Además, guarda una pequeña Biblia entre sábanas blancas y limpias; cada movimiento que hace con ellas suelta un olor a lavanda, recordándome al olor del campo en la mañana, junto al suave rocío de las plantas.

Subimos las escaleras rechinantes, pero a la vez silenciosas. Al día siguiente, mi madre va a su trabajo con su típica camisa ajustada y blanca, junto con sus jeans azules, largos y apretados. Trabaja en una textilería estatal; es costurera. Cose uniformes militares, cada hilo como si cerrara los ojos del país. Y canta, no porque crea, sino porque debe parecer que cree, mientras entona un himno solemne y una fuerte voz, acompañada de un duro timbre de hombre, hacia su dictador.

Mientras tanto, mi padre es técnico ferroviario. Vivimos en Sinuiju, noroeste de Corea. Arregla y mantiene limpias las vías de tren para luego asistir a una reunión del partido, donde se arrodilla ante un dios falso. Si llegan a buscar buenos actores, que busquen entre la población de una dictadura.

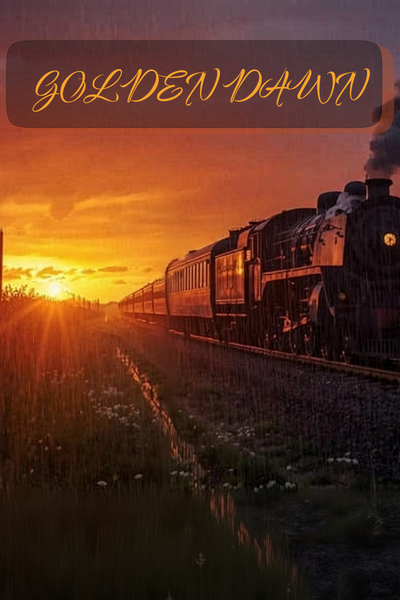

Luego de que se van, me dirijo al colegio. Cierro la puerta vieja, viendo mi reflejo en el cristal de la puerta, pensando que no se me ha olvidado nada. La cierro con llave y miro hacia el horizonte, donde se puede ver un amanecer como de cuentos felices… pero este no es uno de esos.

Comments (0)

See all