A la deriva iban centenares de fragmentos del navío con destino a Chania, última ciudad antes de la bahía de Balos, por donde los navegantes daban la vuelta a la isla alargada de Creta. Con el paso de las horas, restos de vasijas, pieles, alimentos y cadáveres eran empujados a la orilla.

En el constante rugir marino, bajo los graznidos de las aves que circulaban alrededor de la hecatombe para hombres y fortuna para carroñeros, una mujer alzaba sus plegarias, un dios al tiempo. Así llevaba una hora, rezando con la esperanza de que cualquier divinidad se apiadara no de ella, sino de la vida de su hijo y de aquellos hombres que habían acudido a su rescate.

—¡Madre, madre!

Enfrascada en las súplicas no vio cómo el grupo alcanzaba la playa, dejando la vegetación selvática a sus espaldas. El niño echó a la carrera con los brazos en alto, ansioso de abrazar a su querida madre.

—Imposible. ¡Ay, dioses, habéis escuchado mis rezos y enviasteis hombres esforzados para hacer vuestra voluntad! ¡Catílaphos! ¡Mi niño!

Al encontrarse, se abrazaron de rodillas e intercambiaron miradas y caricias. Más atrás, el grupo observó a paso lento la reunión.

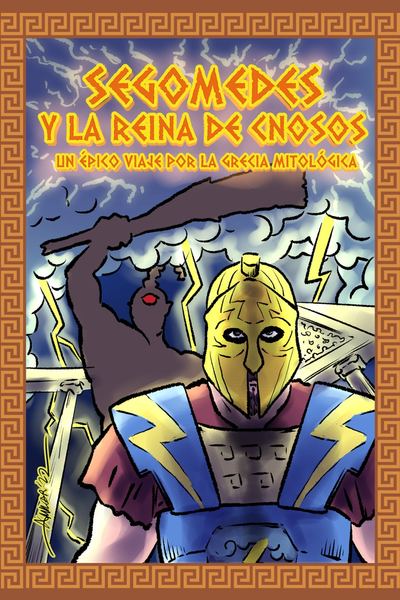

Segomedes, el veterano con coleta al viento y armadura decorada con rayos, iba a la cabeza. A su izquierda, un espartiata medio cojo, pero en gran forma y semblante determinado. Unos pasos al lateral iban Mentopatro y Menuxis (que eran hermanos), dos de los tres valientes que intentaron rescatar a Catílaphos, hijo de la ahora dichosa Politea. Entre los dos portaban el cuerpo de Ephilostes, un liberto que no dudó en acompañarles en tal honorable tarea. En la retaguardia, una mujer cíclope de cuatro metros armada con lanzas y tridentes suficientes para armar un ejército.

La griega se levantó y tirando de la mano del chico, se lanzó a los pies de los guerreros. Pero ninguno de ellos deseaba veneración ni agradecimientos, estaban demasiado cansados para hablar. Con paso arrastrado se dirigieron a la orilla, donde hicieron un corro, descansaron y atendieron sus heridas tan buenamente como pudieron con lo que disponían.

Mientras ellos se recuperaban, Catílaphos relató la hazaña a su madre con grandes ánimos y exageraciones propias de un fácilmente impresionable niño de su edad y ella escuchó con gran interés y asombro.

Cuando él hubo terminado, Segomedes, sentado sobre medio barril, sin energías para corregir o añadir datos a la narración, dijo:

—Somos fugitivos. No podemos escoltaros de vuelta a Cnosos, pero podéis coger el camino que sube por el acantilado y lleva a la carretera principal. Bien encontraréis una patrulla o llegaréis sanos y salvos a Cnosos. Pero escucha mis palabras, mujer, no estamos fuera de peligro todavía: es vital que realicemos sacrificios y ofrendas a Poseidón. Dudo que la violencia de hoy le pase por alto, y temo que su cólera caiga dirigida a cualquiera, sino a todos nosotros de no presentar disculpas apropiadas.

Politea, una mujer delgada, de piel blanquecina y brillante, asintió con vehemencia. Dejó al niño a un lado para mostrar a su interlocutor que tenía toda la atención de la que era capaz y respondió con tono calmado.

—Mis posesiones están nadando con los peces, o siendo arrastradas por la marea. Si acaso, podré recuperar algo hurgando entre los restos en la playa como vulgar rata o indigente, que es lo que debo parecer ahora. ¡Pero nada de eso importa! Me habéis devuelto la única posesión merecedora de una plegaria, que es la vida de mi querido hijo. Y como no puedo pagaros el favor en monedas (si es que pudiera poner precio a la vida de Catílaphos, o a la de cualquier otra), haré todo lo que esté en mi mano para que las divinidades favorezcan a tales increíbles héroes. Pediré ayuda a mi familia, en Atenas, y realizaré ofrendas y sacrificios necesarios para aplacar a la deidad ama de los mares y océanos sin que nadie en Cnosos sepa de vuestra existencia o ayuda.

Segomedes y Tofilio se miraron sorprendidos. Aquella no era una cualquiera, sino una griega de familia noble, y muy bien educada además. Cierto era que al haber experimentado tal tragedia, su túnica estaba manchada y rasgada, había perdido todo abalorio y hasta el calzado, por no hablar de su desbaratado peinado. A pesar de ello, sus pestañas largas, labios curvados hacia arriba, nariz estrecha y senos generosos, hacían de ella lo que muchos habrían calificado como una casi perfecta esposa.

Cual par de carroñeros a punto de entrar en disputa por una pieza de carne, Segomedes y Tofilio entrecerraron los ojos y tensaron las mandíbulas. El joven abrió la boca, pero fue la experiencia de contemplar los desastrosos intentos de flirteo del espartano la que le otorgaron la baza ganadora al tebano, adelantándose a las intenciones del otro.

—Necio debe ser el hombre que te juzgara por tu aspecto y no tus actos o palabras, Politea. Agradezco tu promesa, pero déjame pedirte una cosa más, si tan bien nos deseas.

Ella asintió con fuerza, a lo que él continuó. Tofilio, por su parte, cruzó los brazos y apretó los labios cual niño desairado.

—Cuando seas interrogada, porque lo serás, debes decir que durante la noche, antes del incidente, viste un barco llevando una cíclope dirección norte, de vuelta a Esparta o mejor aún, al oeste, a Rodas si te place. Cualquier pista falsa sobre nuestro paradero nos otorgará gran ventaja y seguridad en nuestro viaje.

El gesto de la mujer se contrajo en una mueca de angustia.

—¡Ay! ¡Injusticia! ¡Que he de mentir para proteger a mis salvadores! ¡Que no puedo cantar vuestra hazaña allá por donde pase! ¡No será conocida vuestra gesta ni hoy ni mañana! Putrefacto mundo es en el que hombres de valía son perseguidos por la justicia.

Segomedes se puso en pie no sin cierto esfuerzo, posó su mano sobre la cabeza del chico de cabellos negros tan rizados como los de su madre y bajó la mirada.

—Pero sí hay alguien que recordará la verdad. Y eso me basta.

Las pupilas de Catílaphos brillaron al contemplar la inmensa figura de tebano que se erigía ante él cual héroe de las antiguas leyendas. Sin embargo, éste fijaba su atención en el horizonte, pues no era la ira de los mortales lo que temía: los hombres eran falibles, corruptibles y estúpidos. Los dioses en ocasiones también, pero su poder era infinitamente mayor. Y su cólera, fulminante.

Comments (0)

See all