Finalmente, llegó el tan esperado viernes. El sol brillaba con generosidad sobre un suelo aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. Clara, asomada a una de las ventanas del salón, divisó un arcoíris que parecía un augurio del destino. Mientras tanto, James ultimaba los detalles de los obsequios que llevaría consigo a la reunión de su exclusivo y secreto círculo de millonarios.

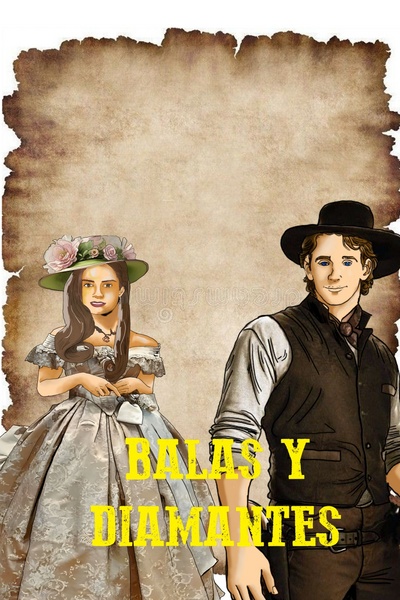

Ambos estaban impecablemente vestidos. James, con un traje de gala perfectamente entallado, irradiaba autoridad y elegancia. Clara lucía un vestido de ensueño que él le había obsequiado la víspera, una pieza digna de una joven noble, bordada con flores de seda y pequeñas perlas en el escote.

—¿Estás lista para partir? —le preguntó James, mientras ajustaba sus guantes de cuero negro.

—Sí, aunque confieso que estoy algo nerviosa... y avergonzada —respondió Clara, bajando ligeramente la mirada—. Aún vivo contigo. ¿Qué dirá la gente si preguntan si soy tu mujer o... tu esclava?

James esbozó una media sonrisa, sin apartar la vista de los caballos.

—No te preocupes por nimiedades. Esta gente es de otra clase social, están por encima de los chismes. Tomas Vargas ya sabe que vives conmigo. Les diré simplemente que, aparentemente, vivirás conmigo de ahora en adelante.

Con un suave tirón de las riendas, el carruaje emprendió su camino. James soltó una exclamación alegre:

—¡Vamos, Pegaso!

Pero en la sombra, entre árboles y niebla residual, unos ojos oscuros los seguían. Henry Blackwell observaba en silencio, maquinando en su interior un plan tan siniestro como silencioso.

El viaje duró dos largas horas. Clara, agotada por la tensión de los días previos, se durmió durante el trayecto. James, al verla descansar, no quiso despertarla. Al llegar, los cascos del caballo sobre la gravilla despertaron lentamente a la joven.

—¿Ya llegamos? —musitó entre sueños.

—Sí —respondió James con voz suave—. Ya estamos aquí.

Frente a ellos, se alzaba una majestuosa mansión de columnas de mármol y vitrales de colores. Dos sirvientes de piel morena, vestidos con uniformes de impecable blancura, se acercaron.

—El señor Tomas Vargas los está esperando —dijo uno de ellos con una voz pausada y cortés.

—Muchas gracias —respondió James, descendiendo del carruaje.

El salón principal era una sinfonía de refinamiento: una enorme mesa rectangular, cubierta con un mantel blanco de bordes dorados, ofrecía bocadillos de alta cocina y una botella de champagne francés cuidadosamente colocada en el centro.

los invitados estaban sentados en semicírculo. James, al ingresar, se quitó el sombrero en señal de respeto. Tomas Vargas lo notó al instante y, alzando una ceja, aplaudió una vez para llamar a uno de sus sirvientes.

—¿Cómo es posible que no le pidieras el sombrero al señor Carter antes de ingresar? —recriminó en voz baja, pero firme.

James advirtió la incomodidad del joven sirviente, evidentemente nuevo en sus funciones, y se adelantó con elegancia:

—Me pidió el sombrero, pero fui yo quien se distrajo y avanzó sin entregarlo. Mis disculpas por mi descortesía.

Clara, sin pronunciar palabra, retiró su pequeño sombrero de flores con delicadeza y lo entregó al sirviente.

Fue entonces que James recordó el cofre que había traído consigo. Lo abrió frente a Tomas Vargas, revelando un exquisito reloj de arena con bordes de oro y un juego de anillos adornados con perlas. El gesto fue recibido con sincero asombro.

—Un obsequio magnífico —dijo Vargas, mientras el sirviente se llevaba los sombreros al colgador.

—Adelante, James Carter —continuó Tomas, encendiendo un cigarrillo con lentitud—. Permíteme presentarte a algunos de nuestros socios.

Clara, aún nerviosa, se mantenía siempre un paso detrás de James.

—Este es Mr. Whitmore —anunció Vargas—, abogado, propietario de tierras extensas y fundador del banco New York Money.

Mr. Whitmore, hombre alto de ojos claros y porte imperturbable, inclinó apenas la cabeza, evitando el contacto visual, como dicta la etiqueta entre las familias de sociedad.

—Muy buenas tardes, caballero —dijo con voz fría—. Me han hablado mucho de usted, señor Carter. Tome asiento, y si desea, invite a la señorita a unirse.

James agradeció el gesto. Clara, con timidez, trajo dos sillas y se sentó a su lado con movimientos delicados y pulidos. Vargas continuó las presentaciones, mientras los demás invitados iban llegando y los sirvientes ofrecían bandejas de nueces, frutas y pecanas.

Durante la conversación, James comentó sobre unas piedras preciosas de la India traídas por dos nuevos clientes.

—Aún no las he comprado —dijo—. Faltan detalles por resolver y un experto debe analizarlas.

De pronto, una campana de bronce resonó en el aire. Un mayordomo anunció:

—La cena está servida.

La mesa principal era aún más opulenta que la anterior. Cada asiento tenía vajilla de porcelana blanca, cubiertos de plata y servilletas de lino dobladas como triángulos perfectos. Un pavo entero presidía el centro de la mesa, flanqueado por ensaladas, puré de papas y vinos importados.

Todos se sentaron con elegancia, y el sirviente comenzó a cortar la carne con precisión. Tomas Vargas, entre bocado y bocado, retomó la conversación:

—¿Por qué no compraste esas piedras, amigo James?

—Precisamente iba a hablarte de ellas antes que suene la campana. Preferí presentártelas primero. Si son auténticas, podrían significar un negocio importante para todos.

Vargas asintió, alzando el tenedor como quien bendice una causa:

—Una decisión acertada. Mañana te acompañaré a encontrarlos. Sabes que no busco únicamente riqueza. Busco valores, y especialmente sangre noble… como la tuya.

Clara, al escuchar aquellas palabras, volvió mentalmente a su infancia. Recordó las rígidas cenas en casa de sus padres y entendió, al fin, que desde entonces quisieron deshacerse de ella. James, pese a la diferencia de edad, le ofrecía una estabilidad que nunca tuvo. “Tal vez aquí coma bien por el resto de mi vida”, pensó con resignada dulzura.

La noche continuó entre discursos, vino y risas. Al final, los invitados fueron guiados a amplias habitaciones de la mansión.

—Clara, la empleada te llevará a tu habitación —anunció Vargas.

Ella asintió con una leve inclinación, sin pronunciar palabra.

A la mañana siguiente, James y sus acompañantes compartieron un desayuno temprano, cargado de silencios reflexivos y miradas que presagiaban un día importante. Luego de despedirse de sus anfitriones, Tom Vargas se ofreció a acompañar a James hasta su propiedad con el propósito de conversar sobre futuras alianzas comerciales con los proveedores de piedras preciosas.

El trayecto a caballo hasta la casa de James duró cerca de dos horas. La joven viajaba en la parte trasera del carruaje, mientras Tom cabalgaba al lado de James. Durante el viaje, conversaron con seriedad sobre las condiciones del mercado, las nuevas rutas de distribución y las posibilidades de expansión del negocio en la región.

Pero al llegar a la propiedad, lo que encontraron fue una escena desoladora.

El taller de James, aquel espacio que durante años albergó sueños forjados con fuego y metal, yacía completamente destruido. Como si una horda enfurecida hubiese descargado su rabia con combas y herramientas de demolición, cada rincón estaba arrasado. Las vitrinas rotas, los muebles volcados, el suelo cubierto de escombros. Al descender del carruaje, James avanzó con el rostro endurecido, conteniendo la mezcla de rabia y dolor que se gestaba en su pecho. Las joyas habían desaparecido. También sus herramientas, muchas de ellas únicas, hechas a mano con la paciencia de un maestro artesano.

A unos metros, oculto entre la maleza de una colina, un hombre observaba la escena con deleite. Henry Blackwell, de pie y con las manos cruzadas detrás de la espalda, sonreía con una mueca torcida. Su mirada brillaba con una malicia casi infantil, y sus pensamientos se escaparon en un susurro entre dientes:

—Jajajajajaja… A ver si sonríes después de esto, señor positivo.

Comments (3)

See all