14 de febrero de 7746

Era noche. El príncipe no esperaba ninguna visita a esa hora y menos en la casa de un aliado, luego de especificarle a la servidumbre que, mientras el marqués se reunía con su progenie en el estudio principal, en el ala norte de la mansión, no quería ser interrumpido en la biblioteca para invitados facilitada para su comodidad por lord Arley Birdwhistle.

Hacía unos meses que luego de una fiesta a la que fue obligado a asistir como el príncipe heredero, compartiendo copas alrededor de una mesa apartada del bullicio de licántropos gozando de la estruendosa música, en un palco retirado del centro de la actividad y de las cámaras tomando fotos y vídeos de la celebración para exponerlos en redes sociales; coincidieron en grupito reducido de intelectuales. Más que intelectuales, jóvenes herederos de sus casas que podían darse el lujo de teorizar sobre su entorno, sin nunca tener que pensar en la verdadera aplicación de los gruesos tomos que leían.

La charla acerca de los problemas del reino con los jóvenes nobles fue un ejercicio superfluo, a sabiendas de que ninguno de ellos tenía un interés genuino en los temas abordados con la pasión devenida del influjo del alcohol, y menos planeaban enfrascarse en la controversial tarea de resolverlos. Aun con esa decepcionante realidad, para el príncipe suponía una de las pocas actividades que si bien no disfrutaba, toleraba, al socializar. Siendo, de vez en cuando, recompensando con encontrar una mente como la del heredero del marqués Birdwhistle.

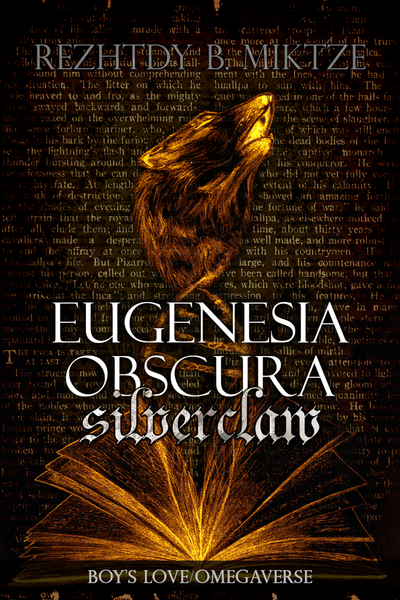

El lord tenía a sus espaldas el título de uno de las familias más prometedoras en los últimos siglos en Silverclaw y, con ello, mantenía una lucides que le hizo saber que requería mantenerlo cerca, hacerlo uno de sus aliados.

Quizás la mayoría de los súbditos del reino no estaba de acuerdo con que él heredara el trono, y la idea, al príncipe, se le antojaba un paso natural en su vida sin ninguna emoción particular, pero, la cuestión era que tanto el pueblo, como él, tendrían que resignarse a lo que sería. Una resignación en la que a Lowell Kingston no le quedaba de otra que comenzar a pensar en las personas que tendría a su alrededor. Un punto pospuesto por años y que, al pasar de los recientes, lo apremiaba con creciente insistencia.

No obstante, si estaba ahí ese día, con la suerte otorgada por la luna de coincidir su visita con una reunión urgente para el marqués, al punto de dejar solo al príncipe, en esa biblioteca, no era por el mero placer de desperdiciar horas leyendo hasta el regreso de su anfitrión. Sí, leer era una de sus actividades favoritas más, en esa ocasión, su meta era diferente.

Demasiado diferente.

El problema fue que, a pesar de las precauciones tomadas avisando al personal y cerrando la biblioteca, lo interrumpió un llamado a la puerta.

Sin desatender la pantalla de la tableta en su base, sopesó el fingir no haber escuchado. Ningún sirviente se atrevería a continuar interrumpiéndolo. Sería jugarse el cuello, con el carácter autoritario con que se asociaba a la realeza. Una imagen desproporcionada a propósito, esparcida para situaciones de ese tipo.

Los segundos transcurrieron sin insistencias.

Su atención se centró por completo de vuelta en las imágenes transmitiéndose frente a él.

Contra toda lógica, los toquidos se repitieron. El resonar de la puerta acompañado de una aterciopelada voz velada por la madera de las dobles puertas:

—Su Alteza Real.

Continuar negándose a dar respuesta era una opción; despedir al sirviente con el recordatorio de que solicitó no ser interrumpido, otra; llamar al mayordomo de los Birdwhistle, y dar aviso de la falla de quien fuera que estaba del otro lado de la puerta, que no se trataba del conde o alguno de sus hijos, una más extrema. Al final, en vez de deshacerse de quien aguardaba, bajó el volumen de la transmisión en tiempo real y se quitó uno de los audífonos inalámbricos.

Enderezó la espalda y, adelantándosele, la puerta se abrió.

Los dos llamados anteriores no fueron una petición de permiso. Fueron un aviso que lo hizo fruncir el ceño, al verse, por primera vez en su vida, agraviado de esa forma.

Rosas, lima, cardamomo y sándalo irrumpieron en el dominio del cedro, el almizcle, la canela y la bergamota, unidos a los pasos firmes y elegantes de un hombre tan hermoso como un sueño, piel blanca y el cabello plateado, ojos reflejando la profundidad de un prístino y engañoso mar turquesa, un ser de presencia etérea.

El lobo agazapado en sus entrañas se retorció al presionar su ceño por lo inexplicable:

«Repulsivo.»

Era el Alta Virtud del que tanto se habló hacia cien años, y que recientemente resurgía como tema de conversación.

—Su Alteza Real —saludó a riguroso protocolo el omega dominante, realizando una reverencia perfecta en su inclinación, los grados exactos, y una fluidez que era un espectáculo de armonía y lujo a la vista, exquisites amortiguada por los tonos de contratenor resonando por la biblioteca en las dos simples palabras—…

“Príncipe heredero de Silverclaw, heredero directo de la corona que rige cada una de las tierras bajo las garras de los licántropos, dueño de la sangre, la vida y la esperanza de los súbditos nacidos a la sombra de la gloria Kingston”, y el largo etcétera que venía acompañado de una primera presentación formal por parte de una persona que no era un noble o de la realeza, fue lo que esperó que surgiera a continuación.

En lugar de la recitación de la frase, el Alta Virtud omitió el protocolo.

Al límite de su paciencia, Lowell habló:

—Le indiqué al lord que no hacía falta que me sirvieran, hasta la hora de la cena —con esa aclaración envuelta en una voz poderosa, un trueno a la distancia, el príncipe pretendió retirar al hombre del que conocía su identidad y fingió no hacerlo.

—Transmitiré sus deseos al personal con gusto —una respuesta adecuada—, sin embargo —seguida de una ofensa—, acudo a Su Alteza Real a titulo personal, solicitando una breve audiencia —y un atrevimiento.

Tres actos distintos en unos segundos, dos de los cuales le habrían valido, mínimo, el despido y el exilio.

Lo esperado habría sido que el príncipe Lowell, primogénito de Su Majestad Real, el rey Griffit Kingston, heredero al trono de Silverclaw, se negara a conceder el capricho del Alta Virtud, por mucho que fuera el último de ellos. Si no lo hizo y se detuvo, no fue por la amabilidad de su corazón. Fue por el shock y la curiosidad de descubrir qué llevaba a la cúspide de la Academia de Virtudes, a olvidar su propio aprendizaje, abordándolo de esa irrespetuosa manera.

Estupidez o valor. Cualquiera de los motivos que impulsaron al omega a cometer semejante locura atrajeron la atención del príncipe lo suficiente para que, en su confusión por la temeridad ajena, implícito en el silencio, aceptara su irracional petición.

Manteniendo la reverencia, el Alta Virtud presionó ligeramente los puños a los costados de los muslos, conteniendo el aire:

—Quisiera ofrecerme —alargó una pausa—… Como consorte de Su Alteza Real.

Lowell quedó atónito, endureciendo la postura más allá de lo digno para su linaje, abarcando mejor al omega, a quien tardó en dar una orden:

—Levanta la cabeza…

Presto, el Alta Virtud rectificó la espalda, el turquesa de sus ojos encontrándose con el amatista de la sangre real.

—Y explica por qué debería considerar la insolencia que tu simple persona acaba de sugerir.

Si la propuesta fue tan absurda que rozó lo ofensivo, lo que continuó saliendo de los delgados labios cereza del Alta Virtud, empeoró el ofrecimiento, haciendo que, al inicio, lo único que lo detuvo de despacharlo lejos, fue la reunión que espiaba remotamente, obligándose a sostener parte de su atención en lo que acontecía en el estudio principal, por impactante que fuera la presencia del omega.

Una reunión en la que el marqués Birdwhistle pretendía dar el último paso para cristalizar, no sólo su objetivo de convertir al marquesado en un ducado, desconociendo que el medio a través del cual pretendía hacerlo estaba con él en la biblioteca, ofreciéndose a sí mismo en un inesperado giro argumental que parecía responder a una de las tantas ideas formándose en el fondo de su mente, entorno a la información acababa de escuchar.

Un encuentro que a ojos del príncipe fue oportuno, más allá de los gritos de su naturaleza contra el Alta Virtud y la manera en que, retador, el omega se erguía frente al escritorio.

«No. Contra el Virtud Boreal», se corrigió.

Comments (0)

See all